この記事では多くの企業が人材育成や組織強化のために取り入れている「ジョブローテーション」について、そのメリットを中心に解説します。人事担当者の方はもちろん、キャリア開発に関心のある方にもぜひご参考にしていただければと思います。

1. ジョブローテーションとは?その基本概念と目的

ジョブローテーションとは、計画的に従業員の職務や部署を一定期間ごとに異動させる人事施策です。単なる人事異動とは異なり、キャリア開発や組織全体の活性化を目的として戦略的に行われます。

一般的に、ジョブローテーションには以下のような目的があります。

1-1. 人材育成と多能工化

ジョブローテーションの最も基本的な目的は、さまざまな職務経験を通じて従業員のスキルを向上させることです。複数の部署や職種を経験することで、業務知識の幅が広がり、多角的な視点を持つ人材へと成長します。特に若手社員にとっては、自分の適性を発見する機会にもなります。

1-2. 組織全体の知識共有と活性化

異なる部署間で人材が行き来することで、部門を超えた知識やノウハウの共有が促進されます。これにより組織全体の連携が強化され、サイロ化(部署間の壁)を防止する効果があります。また、人の入れ替わりによって組織に新しい風を吹き込み、マンネリ化を防ぐことができます。

1-3. リスク分散と事業継続性の確保

特定の業務や知識が一部の従業員にしか理解されていない状態(属人化)を防ぎ、突然の退職や病気などによる業務停滞リスクを軽減できます。これは企業の事業継続の観点からも重要な取り組みと言えるでしょう。

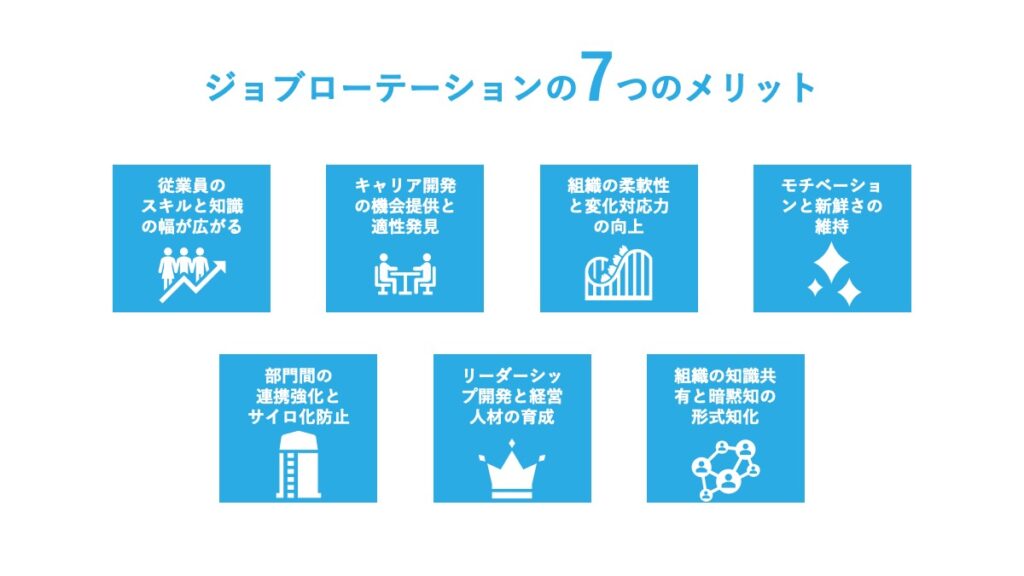

2. ジョブローテーションがもたらす7つのメリット

ジョブローテーションを適切に実施することで、企業と従業員の双方にさまざまなメリットをもたらします。ここでは特に重要な7つのメリットについて詳しく解説します。

2-1. 従業員のスキルと知識の幅が広がる

異なる部署や職種を経験することで、従業員は多様なスキルと知識を習得できます。例えば、営業部門から企画部門へのローテーションでは、顧客との直接対話で得た市場ニーズを製品開発に活かすことができるようになります。このような「T型人材」や「π型人材」の育成は、変化の激しいビジネス環境において大きな強みとなります。

2-2. キャリア開発の機会提供と適性発見

特に若手社員にとって、様々な業務を経験することは自分の適性や強みを発見する貴重な機会となります。「やってみなければわからない」業務への挑戦が、思わぬ才能の発掘につながることも少なくありません。また、幅広い経験は将来の昇進や異動の際にも大きなアドバンテージとなるでしょう。

2-3. 組織の柔軟性と変化対応力の向上

多くの従業員が複数の業務をこなせるようになると、人員配置の柔軟性が高まります。繁忙期や急な欠員が生じた際にも、すぐに対応できる体制が整います。また、組織全体として変化への耐性が強まり、事業環境の変化や新規プロジェクトへの対応力が向上します。

2-4. モチベーションと新鮮さの維持

同じ業務を長期間続けていると、どうしてもマンネリ化や惰性が生じがちです。新しい環境や業務への挑戦は、従業員に刺激を与え、モチベーション向上につながります。特に若手社員や成長意欲の高い社員にとっては、新たな学びの機会は大きな魅力となるでしょう。

2-5. 部門間の連携強化とサイロ化防止

他部署での勤務経験がある社員が増えると、部門間のコミュニケーションがスムーズになります。「あの部署ではこういう考え方をしている」という理解があれば、協働プロジェクトでも摩擦が少なくなります。結果として、組織全体の一体感が醸成され、共通の目標に向かって効率的に進むことができます。

2-6. リーダーシップ開発と経営人材の育成

将来の管理職や経営幹部候補には、企業活動の様々な側面を理解していることが求められます。ジョブローテーションを通じて複数の部門を経験することで、事業全体を俯瞰できる視点が養われます。実際に多くの大企業では、幹部候補生に計画的なローテーションを実施することが一般的です。

2-7. 組織の知識共有と暗黙知の形式知化

ベテラン社員の持つ暗黙知(経験や勘に基づく知識)は、そのまま放置すると本人の退職と共に失われてしまいます。ジョブローテーションによって若手社員をベテランの下で働かせることで、このような暗黙知の継承と形式知化(マニュアル化など)が促進されます。これは企業の知的資産の保全という観点からも重要です。

3. ジョブローテーションのデメリットと課題

メリットだけでなく、ジョブローテーションに伴う課題も理解しておく必要があります。ここでは、ジョブローテーションの一般的なデメリットと課題をご紹介します。

3-1. 一時的な業務効率の低下

新しい職場や業務に慣れるまでは、どうしても業務効率が低下します。特に専門性の高い業務では、習熟までに時間がかかることがあります。この「学習コスト」を考慮した計画が必要です。

3-2. 専門性の深化が難しくなる可能性

頻繁に職種を変えると、特定分野での専門性を高めることが難しくなります。専門職種や研究開発部門など、深い知識や経験が求められる領域では、ローテーションの頻度や範囲に配慮が必要です。

3-3. 従業員の不安やストレス

慣れた環境から新しい環境への変化は、多くの従業員にとってストレスや不安の原因となります。特に転居を伴う異動や、全く経験のない分野への配置転換は、メンタル面でのサポートが欠かせません。

3-4. 引継ぎや教育のコスト

ジョブローテーションを実施する際には、前任者から後任者への引継ぎや教育に時間とコストがかかります。これは直接的な業務コストとしてだけでなく、マネジメント層の負担増加としても現れます。

4. ジョブローテーションが向いている企業・向いていない企業

すべての企業にジョブローテーションが適しているわけではありません。企業の特性や状況に応じて、その有効性は大きく変わります。

4-1. ジョブローテーションが向いている企業

将来の経営人材育成を重視する大企業

幅広い視野と多様な経験を持つ経営幹部の育成を目指す大企業では、計画的なローテーションが効果的です。事業部や機能部門を横断する経験は、将来の経営判断に大きく貢献します。

事業環境の変化が激しい業界の企業

IT業界や新興市場など、技術や市場環境の変化が激しい業界では、柔軟性と適応力を持つ人材が求められます。ジョブローテーションによって変化に強い組織文化を育むことができます。

複数の部門間連携が重要な企業

製造業での開発・生産・販売部門の連携や、メーカーとしての製品開発と小売としての店舗運営など、異なる機能間の連携が重要な企業では、部門を超えた理解を促進するジョブローテーションが有効です。

4-2. ジョブローテーションが向いていない企業

高度な専門性が求められる小規模企業

法律事務所や特定分野のコンサルティングファームなど、高度な専門性がビジネスの核となる小規模企業では、専門性の深化を優先すべき場合が多いでしょう。

成長速度が非常に速いスタートアップ企業

急成長フェーズのスタートアップでは、各ポジションでの習熟と成果の最大化が優先されるため、頻繁なローテーションよりも現在の役割での成長が重視されることが多いです。

リソースに余裕がない企業

人材育成にかけられるリソースが限られている企業では、ジョブローテーションに伴う短期的な効率低下や教育コストを吸収できない場合があります。まずは業務の安定化や利益確保を優先すべきでしょう。

5. ジョブローテーションを成功させるための5つのポイント

ここでは、ジョブローテーションの効果を最大化し、デメリットを最小化するためのポイントを解説します。

5-1. 明確な目的と戦略に基づいた計画

「とりあえずローテーションする」ではなく、各異動の目的(例:若手育成、部門間連携強化、後継者育成など)を明確にしましょう。また、企業全体の人材育成戦略と連動させることが重要です。

5-2. 従業員のキャリア志向との調整

可能な限り、従業員自身のキャリア志向や希望を考慮しましょう。社内公募制や希望調査を組み合わせることで、主体性を尊重したローテーションが実現できます。モチベーション維持のためにも、「なぜこの異動が本人のキャリアにプラスになるのか」を丁寧に説明することが大切です。

5-3. 適切な期間設定と段階的な導入

ポジションによって最適なローテーション期間は異なります。一般的には、業務を習得し一定の成果を出すまでの「3年程度」が目安とされることが多いですが、業務の複雑さや個人の習熟度に応じて柔軟に設定すべきでしょう。また、全社一斉ではなく、特定部門や層から段階的に導入することも無理なくジョブローテーションを行う施策の一つです。

5-4. 充実した引継ぎと教育体制の整備

ローテーション時の業務効率低下を最小限に抑えるためには、体系的な引継ぎプロセスの確立が不可欠です。マニュアルの整備やオーバーラップ期間の設定、メンター制度の導入などが効果的です。また、新しい業務に必要なスキルを習得するための教育機会も提供しましょう。

5-5. 効果測定と継続的な改善

ジョブローテーションの効果を定期的に評価し、改善していくことが重要です。従業員の成長度合い、業務パフォーマンス、組織内コミュニケーションの変化などを測定し、必要に応じて計画を調整していきましょう。360度評価やアンケート調査なども有効な手段です。

6. まとめ:戦略的ジョブローテーションで組織と人材の成長を

ジョブローテーションは、単なる人事異動ではなく、組織と人材の成長を促進する戦略的な取り組みです。メリットを最大化し、デメリットを最小化するためには、目的の明確化、計画性、個人の希望との調整、適切なサポート体制の整備が不可欠です。

企業の状況や業界特性を踏まえ、自社に最適なジョブローテーションの形を模索していくことが、真の効果につながるでしょう。人材育成は一朝一夕に成果が出るものではありませんが、長期的な視点で取り組むことで、変化に強い組織と多様な能力を持つ人材という大きな資産を得ることができます。

6-1.研修比較ポータルサイト「Skill Studio」のご紹介

人材育成を効果的に進めるためには、企業のニーズに合った最適な研修プログラムを選定することが重要です。「Skill Studio」は、様々な研修提供企業のプログラムを一括比較できる研修比較ポータルサイトです。研修をお探しの企業担当者様はぜひ「Skill Studio」をご活用ください。

研修比較ポータルサイト「Skill Studio」はこちら