組織の成功において、チームワークが重要な役割を果たすことは言うまでもありません。しかし、効果的なチームを育成するには戦略的なアプローチが必要です。本記事では、チームビルディング研修の費用相場から成功のポイントまで、企業担当者が知っておくべき情報を解説します。

1. チームビルディング研修とは?その重要性と効果

チームビルディング研修は、組織内のメンバー同士の関係性を強化し、円滑なコミュニケーションと協力体制を構築するための取り組みです。単なるレクリエーションではなく、ビジネスの成果向上に直結する重要な投資と言えます。

異なる価値観や専門性を持つ社員が「一つのチーム」として機能するためには、意識的な関係構築が欠かせません。特に昨今のリモートワーク普及により、物理的な距離を越えたチームの結束力強化が課題となっています。

1-1. チームビルディング研修で解決できる組織の課題

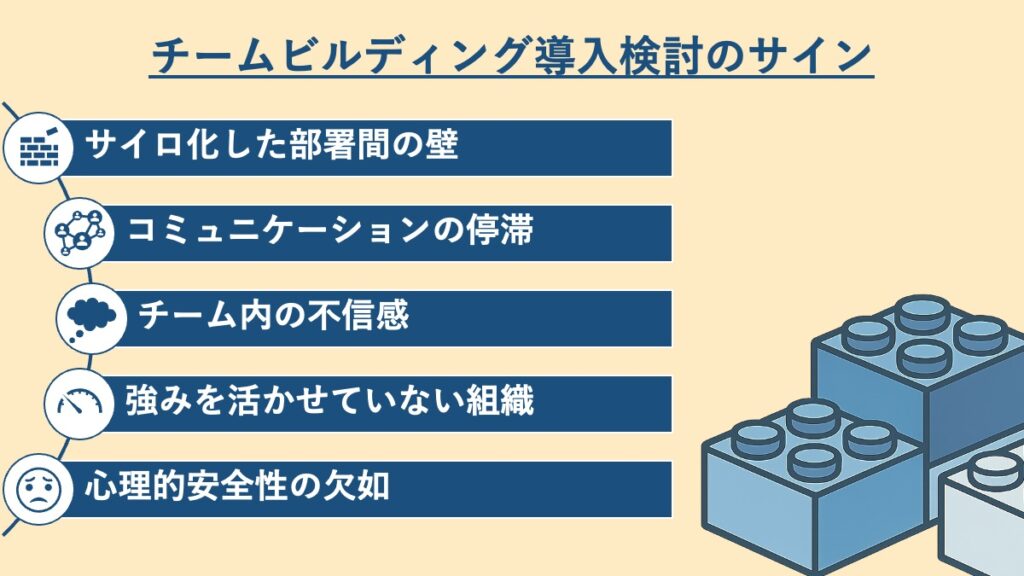

組織内で以下のような課題を感じたら、チームビルディング研修の導入を検討すべきサインかもしれません。

- サイロ化した部署間の壁

部門間の情報共有が滞り、全体最適化ができていない - コミュニケーションの停滞

意見交換が活発でなく、建設的な議論が生まれにくい - チーム内の不信感

メンバー間の信頼関係が希薄で協力体制が築けていない - 強みを活かせていない組織

個々のメンバーの特性や能力が十分に発揮されていない - 心理的安全性の欠如

率直な意見交換ができず、イノベーションが生まれにくい環境

これらの課題解決に向けて、体系的なチームビルディングプログラムが効果を発揮します。

1-2. 効果的なチームビルディングがもたらすメリット

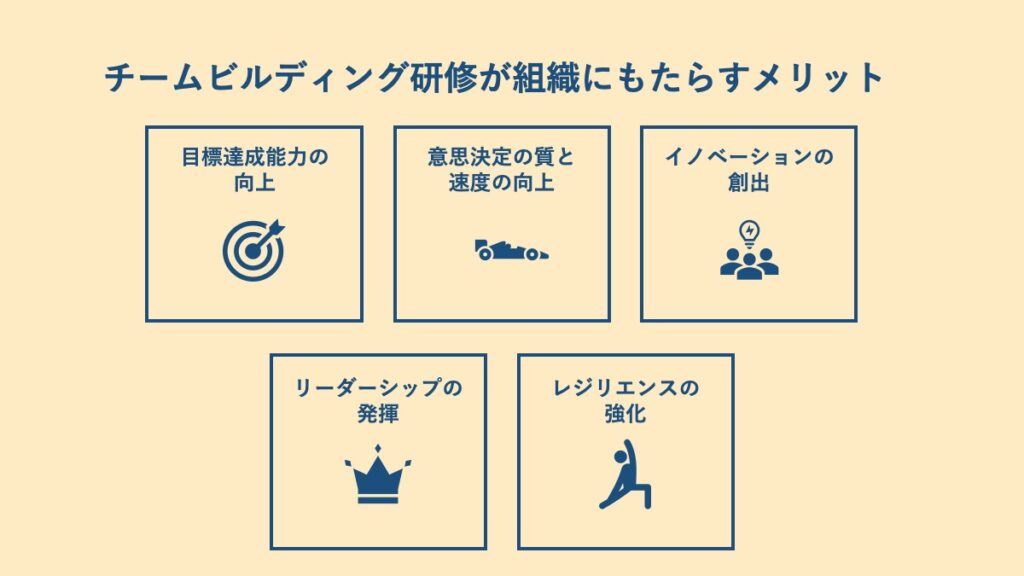

効果的なチームビルディング研修は、組織に以下のようなメリットをもたらします。

- 目標達成能力の向上

明確な目標に向けて、チーム全体が一丸となって取り組む力が強化される - 意思決定の質と速度の向上

多様な視点からの意見交換が促進され、より質の高い意思決定が可能になる - イノベーションの創出

自由な発想とアイデア交換が促進され、創造的なソリューションが生まれやすくなる - リーダーシップの発揮

状況に応じて適切なメンバーがリーダーシップを発揮できる柔軟性が生まれる - レジリエンスの強化

困難や変化に直面しても、チームとして柔軟に対応する力が高まる

これらの成果は、単発のワークショップだけでなく、継続的なチームビルディングの取り組みによって定着していきます。

2. チームビルディング研修の種類と特徴

チームビルディング研修は一律ではなく、組織の課題や目標に応じて多様なアプローチがあります。自社に最適な研修を選ぶためには、各種類の特徴を理解することが重要です。

2-1. 研修形式による分類

①理論学習型(座学)

チームワークの原則や心理学的背景を学ぶ座学形式の研修です。理論的な理解を深めたい場合に適していますが、実践的なスキル習得には追加的なワークショップが必要です。

②体験型ワークショップ

実際に課題を解決するプロセスを通じて、チームワークを体験的に学ぶ形式です。グループディスカッションやロールプレイングなどを通じて、コミュニケーションスキルを実践的に向上させます。

③アクティビティ型

ゲームや課題解決など、具体的なアクティビティを通じてチームワークの重要性を体感します。普段の業務とは異なる状況での協力体験が、新たな気づきをもたらします。

④アウトドア型

自然環境の中でチャレンジングな活動に取り組むことで、より強い結束力を育みます。キャンプや冒険的なアクティビティは、日常業務から離れた環境で新たな関係性を構築する機会となります。

⑤オンライン型

リモートワーク環境でも実施可能なバーチャルなチームビルディングプログラムです。デジタルツールを駆使した協働作業やゲームを通じて、物理的な距離を超えた関係構築が可能です。

2-2. 研修の目的別タイプ

①新チーム形成型

新たに編成されたチームや、組織再編後のチームの結束力を高めるためのプログラムです。メンバー同士の相互理解と信頼関係の構築に焦点を当てます。

②問題解決強化型

既存チームの課題解決能力とコラボレーションスキルを向上させることを目的としています。実際のビジネス課題を題材にしたワークショップが効果的です。

③リーダーシップ開発型

チーム内でのリーダーシップの発揮方法や、状況に応じたリーダーシップスタイルの切り替えなどを学ぶプログラムです。マネージャーだけでなく、全メンバーのリーダーシップスキル向上を目指します。

④クリエイティビティ促進型

イノベーションを生み出すための創造的思考とコラボレーションに焦点を当てたプログラムです。異なる視点や専門性を活かしたアイデア創出を促進します。

⑤コンフリクト解決型

チーム内の対立や意見の相違を建設的に解決するスキルを養うプログラムです。健全な対立を活かして、より質の高い意思決定につなげる方法を学びます。

3. チームビルディング研修の費用相場

チームビルディング研修に投資する際、予算計画の立案は重要なステップです。費用は研修内容や規模によって大きく異なりますが、主な費用要素と相場について理解しておきましょう。

3-1. 研修費用の基本的な内訳

チームビルディング研修の総コストは、以下の主要項目から構成されます。

①基本研修費

研修プログラム自体の費用であり、講師料や教材費などが含まれます。研修の専門性や講師の経験によって大きく変動します。

②会場費

社内施設を使用せず、外部の研修施設やホテルなどを利用する場合に発生する費用です。研修内容によっては専用設備のある施設が必要になる場合もあります。

③宿泊・食事費

1日を超える研修の場合、参加者の宿泊費や食事代が必要になります。合宿型の集中研修では、この費用が総コストの大きな部分を占めることがあります。

④交通費

講師の移動費や、参加者が遠方から集まる場合の交通費です。全国拠点がある企業や、リモートワーク中心の組織では特に考慮が必要です。

⑤備品・設備費

研修で使用する特殊な機材やツールのレンタル費用です。アクティビティ型の研修では、様々な教具が必要になることがあります。

⑥フォローアップ費用

研修後の効果測定やフォローアップセッションにかかる費用です。継続的な効果を得るためには、アフターフォローも計画に含めることが重要です。

3-2. 人数別・形式別の費用相場

①少人数グループ(5〜10名)向け研修

・社内開催の半日プログラム:10〜15万円程度

・外部会場での1日プログラム:20〜30万円程度

・合宿型2日間プログラム:50〜80万円程度

②中規模グループ(20〜30名)向け研修

・社内開催の半日プログラム:20〜30万円程度

・外部会場での1日プログラム:40〜60万円程度

・合宿型2日間プログラム:100〜150万円程度

③大規模グループ(50名以上)向け研修

・社内開催の半日プログラム:40〜60万円程度

・外部会場での1日プログラム:80〜120万円程度

・合宿型2日間プログラム:200〜300万円程度

④オンライン型研修

・ライブセッション(2時間×2回):15〜25万円程度

・継続的なプログラム(月次セッション):月額5〜10万円程度

これらの金額は一般的な相場であり、研修の内容や提供会社によって変動することに注意が必要です。特に専門性の高いプログラムや、カスタマイズ度の高い研修では、追加費用が発生することがあります。

3-3. 研修会社のサービス形態による違い

①パッケージ型研修

標準化されたプログラムを提供するため、比較的コストを抑えられるのが特徴です。汎用的なチームビルディングのニーズに対応しており、実績と効果が検証されているケースが多いです。

②カスタマイズ型研修

企業の課題や目標に合わせて、オーダーメイドのプログラムを設計します。初期のヒアリングや設計に時間とコストがかかるため、パッケージ型より高額になりますが、自社の状況に最適化された内容を期待できます。

③講師派遣型

自社で研修内容を企画し、進行役として外部講師を招聘するスタイルです。研修の枠組みを自社でコントロールしたい場合に適しています。講師の経験や知名度によって費用は大きく異なります。

④資材提供型

チームビルディングのゲームやアクティビティのツールキットを購入またはレンタルし、自社で運営するスタイルです。コスト効率は高いですが、効果的な実施には社内のファシリテーションスキルが求められます。

⑤継続支援型

単発の研修ではなく、中長期的なチームビルディングプロセス全体をサポートするプログラムです。初期投資は大きいですが、持続的な組織変革を目指す場合は費用対効果が高いことが多いです。

4. コストパフォーマンスの高いチームビルディング研修の選び方

限られた予算でも最大の効果を得るためには、戦略的な研修選びが重要です。費用対効果を高めるポイントを押さえ、自社に最適な研修を選定しましょう。

4-1. 自社の課題と目標の明確化

効果的な研修選びの第一歩は、自社の状況を正確に把握することです。以下のステップで進めると効率的です。

①組織診断の実施

チームの現状と課題を客観的に分析します。アンケートやインタビューを通じて、メンバーの認識とマネジメントの認識のギャップも把握しましょう。

②具体的な目標設定

「チームワークを良くする」という抽象的な目標ではなく、「部門間のコミュニケーション頻度を○%増加させる」など、測定可能な具体的な目標を設定します。

③優先順位の明確化

複数の課題がある場合、どれを優先的に解決すべきかを決定します。短期的な成果と長期的な組織変革のバランスを考慮しましょう。

④参加者の特性把握

年齢層、役職構成、過去の研修経験など、参加者の特性を事前に分析し、最適なアプローチを検討します。

4-2. 費用対効果を高める工夫

予算を最大限に活用するための戦略的なアプローチを紹介します。

①ハイブリッド型研修の活用

対面セッションとオンラインセッションを組み合わせることで、移動や会場にかかるコストを削減しながら、効果的な学習体験を提供できます。

②段階的な導入計画

全社一斉ではなく、パイロットチームから始めて効果を検証し、徐々に展開する方法も効果的です。初期投資を抑えながら、自社に適したアプローチを見極められます。

③内製化と外部研修の最適組み合わせ

基本的な内容は自社の人材育成担当者が実施し、専門的な部分のみ外部講師に依頼するハイブリッドアプローチも、コスト効率を高めます。

④助成金・補助金の活用

人材育成に関する公的支援制度を活用することで、実質的な負担を軽減できる可能性があります。最新の支援制度について情報収集しておきましょう。

⑤長期契約による割引交渉

単発ではなく、年間を通じた複数回の研修計画を立て、研修会社と長期契約を結ぶことで、より有利な条件で交渉できることもあります。

4-3. 研修会社の選定ポイント

適切なパートナー選びは研修成功の鍵です。以下のポイントを確認しましょう。

①業界・規模の類似事例

自社と似た業界や規模の企業での実績があるかを確認します。業界特有の課題への理解があると、より効果的なプログラムが期待できます。

②カスタマイズの柔軟性

標準プログラムをそのまま提供するのではなく、自社の状況に合わせて調整できる柔軟性があるかを確認します。

③講師・ファシリテーターの質

研修の効果は講師の質に大きく左右されます。経歴や専門性はもちろん、可能であれば事前面談で相性を確認することも重要です。

④効果測定の仕組み

研修前後での変化を客観的に測定する仕組みがあるか、ROI(投資対効果)の評価方法が明確かを確認します。

⑤アフターフォロー体制

研修後のサポート体制も重要な選定基準です。フォローアップセッションや継続的な支援が含まれているかを確認しましょう。

5. チームビルディング研修の効果測定と継続的な取り組み

チームビルディングは一回の研修で完結するものではなく、継続的なプロセスです。効果を最大化するための測定と継続的な取り組みについて解説します。

5-1. 研修効果の測定方法

効果測定は投資対効果を検証するだけでなく、次のステップへの改善点を見出すためにも重要です。

①定量的指標の設定と測定

・チーム内のコミュニケーション頻度(メール、会議、チャットなど)

・プロジェクト完了率や納期達成率

・ミスや手戻りの発生頻度

・顧客満足度や従業員満足度の数値

②定性的評価の実施

・チームメンバーへのインタビューや振り返りセッション

・360度フィードバックによる相互評価

・心理的安全性や信頼関係に関するアンケート

③継時的な変化の追跡

・研修直後、1ヶ月後、3ヶ月後など段階的に効果を測定

・持続的な効果と一時的な効果を区別して評価

5-2. 研修後のフォローアップ施策

効果を定着させ、さらに発展させるためのフォローアップが重要です。

①アクションプランの実践サポート

研修で立てた行動計画の実践状況を定期的に確認し、障害があれば支援する仕組みを作ります。

②マイクロラーニングの導入

短時間で学べる継続的な学習コンテンツを提供し、研修で得た知識やスキルを定着させます。

③ピアコーチングの仕組み構築

チームメンバー同士が互いに学びをサポートする文化を醸成します。

④定期的な振り返りセッション

月次や四半期ごとのチーム振り返りの場を設け、継続的な改善サイクルを回します。

⑤環境・制度面のサポート

学んだことを実践しやすい職場環境や制度の整備も重要です。物理的なオフィスレイアウトの変更や、会議のルール見直しなど、小さな変化から始めることも効果的です。

6. まとめ:成功するチームビルディング研修の鍵

チームビルディング研修は、単なるイベントではなく、組織文化を変革するための重要な投資です。研修の効果を最大化するためには、以下のポイントが鍵となります。

①明確な目的と目標設定

何のために研修を行うのか、どのような成果を期待するのかを明確にすることが出発点です。抽象的な「チームワーク向上」ではなく、具体的な行動や成果レベルの変化を目標として設定しましょう。

②組織の現状と文化に合わせたカスタマイズ

一般的なプログラムをそのまま導入するのではなく、自社の課題や文化、参加者の特性に合わせて最適化することが重要です。

③継続的なプロセスとしての設計

単発のイベントではなく、事前準備から事後フォローまでを含めた継続的なプロセスとして設計することで、学びを定着させ、実践につなげることができます。

④リーダーシップのコミットメント

経営層や管理職が研修の意義を理解し、自らも積極的に参加することで、組織全体へのメッセージとなります。トップダウンとボトムアップの両面からの推進が理想的です。

⑤実践への橋渡し

研修で得た気づきや学びを、実際の業務にどう活かすかの具体的なアクションプランを立て、実践をサポートする仕組みが不可欠です。

チームビルディングへの投資は、短期的なコストではなく、長期的な組織力強化のための重要な戦略的投資です。適切な研修内容と予算のバランスを取りながら、継続的な取り組みを行うことで、組織の成長と競争力強化につながります。

6-1. 研修比較サイト「Skill Studio」のご紹介

最適なチームビルディング研修を見つけるためには、様々な研修プログラムを比較検討することが重要です。研修比較ポータルサイト「Skill Studio」では、目的や予算に合わせて最適な研修プログラムを簡単に比較・検討できます。